新一代微形變監測雷達動態感知0.01毫米形變

微形變雷達監測技術,是一種通過發射并接收微波信號,以亞毫米級甚至更高的精度,對地物表面微小形變進行非接觸、連續、大范圍監測的先進遙感技術。它如同給大地做了一次高精度的“CT掃描”,能夠捕捉到人眼無法察覺的細微變化,在防災減災、工程建設與安全運維等領域發揮著至關重要的作用。

技術原理:雷達干涉測量的精妙應用

該技術的核心原理是合成孔徑雷達干涉測量(InSAR) 及其更先進的衍生技術,如永久散射體干涉測量(PS-InSAR) 和分布式散射體干涉測量(DS-InSAR)。

基本工作流程:系統搭載于衛星、飛機或地面固定平臺,向目標區域發射特定波段的電磁波(微波)。這些波束到達地表后會發生散射,其中一部分能量被雷達天線接收。通過比較不同時間、在同一空間位置獲取的兩幅或多幅雷達影像,可以提取出相位信息。

相位與形變的關系:雷達信號的相位對傳播路徑的距離極其敏感。當地表發生哪怕只有毫米級的微小隆起或沉降時,雷達波往返的路徑長度就會發生改變,從而導致接收信號的相位發生變化。通過精密計算兩次觀測之間的相位差,并消除大氣延遲、軌道誤差等噪聲影響,就能反演出地表在雷達視線方向上的精確形變量。

技術演進:傳統的InSAR技術易受時間和空間失相干的影響。而PS-InSAR等技術則通過識別并對準長時間序列影像中始終保持高信噪比的“永久散射體”(如建筑物、巖石、電線桿等),極大地提高了監測的可靠性和精度,能夠實現每年毫米級的形變監測能力。

主要技術特點

高精度監測:其監測精度可達毫米至亞毫米級,遠超傳統測量方法,能夠捕捉緩慢、累積性的形變過程。

大范圍與全覆蓋:無論是衛星還是機載平臺,都能一次性覆蓋成百上千平方公里的區域,實現面狀監測,避免了傳統點式測量的局限性。

非接觸與遠程感知:無需在監測目標上安裝設備,尤其適用于危險、偏遠或難以進入的區域,如滑坡體、礦區、大型基礎設施等,保障了人員安全。

長期連續觀測:憑借衛星的重訪或地面設備的持續運行,可以獲得長時間序列的形變數據,從而分析形變的趨勢、速率和周期性,為預測預警提供數據基礎。

不受天氣與晝夜影響:微波具有穿透云層和雨霧的能力,能夠實現全天時、全天候的觀測,確保數據獲取的連續性和穩定性。

廣泛應用領域

地質災害預警與評估:

滑坡監測:精準識別滑坡邊界,監測滑坡體的蠕動速率,為臨災預警提供關鍵依據。

地面沉降:監測城市地下水開采、礦區地下資源開采等引起的大范圍地面沉降,評估其對建筑和鐵路、公路等線性工程的影響。

地震與火山活動:監測震間、同震和震后的地殼形變,以及火山巖漿活動引起的地表膨脹,服務于地球動力學研究和災害預報。

重大基礎設施安全運維:

大壩與水電站:監測壩體及其周邊山體的穩定性,預防潰壩風險。

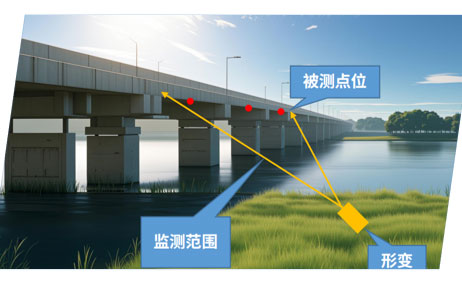

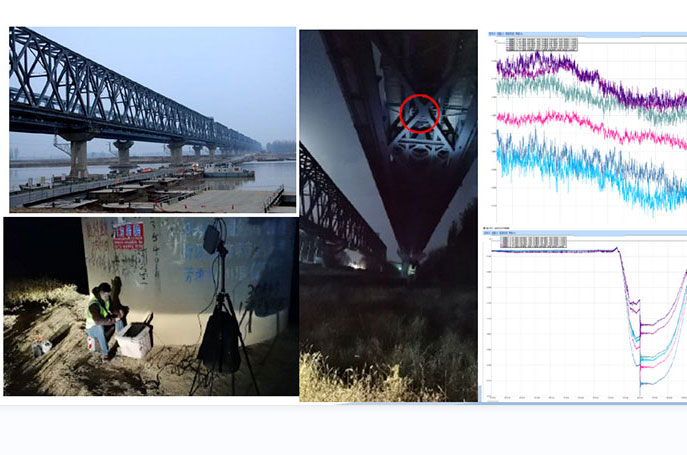

橋梁與高層建筑:監測橋梁結構的撓度變化和建筑物的不均勻沉降,評估其結構健康狀態。

高速公路與高速鐵路:對路基和沿線邊坡進行穩定性篩查,及時發現安全隱患,保障運營安全。

城市地下空間開發:實時監測地鐵隧道、深基坑施工對周邊地表和建筑物的影響。

礦區安全與資源管理:

監測露天礦邊坡的穩定性,預防滑坡事故。

評估地下開采導致的地表沉陷范圍與程度,指導礦區生態修復和居民搬遷。

文化遺產保護:

對古建筑、古城墻、石窟寺等進行長期形變監測,為文物保護與修復提供科學數據。

微形變雷達監測技術以其無與倫比的高精度、大范圍和連續性優勢,已經成為對地觀測領域的一項顛覆性工具。它將人類的感知能力延伸到了“秋毫之末”,將許多原本難以察覺的緩慢地質過程和結構病害可視化、量化,實現了從“事后應急”到“事前預警”的跨越。隨著衛星星座的增多、算法的不斷優化以及與人工智能、物聯網等技術的深度融合,微形變雷達監測技術必將在構建韌性社會、保障公共安全方面扮演愈加關鍵的角色。

更多相關

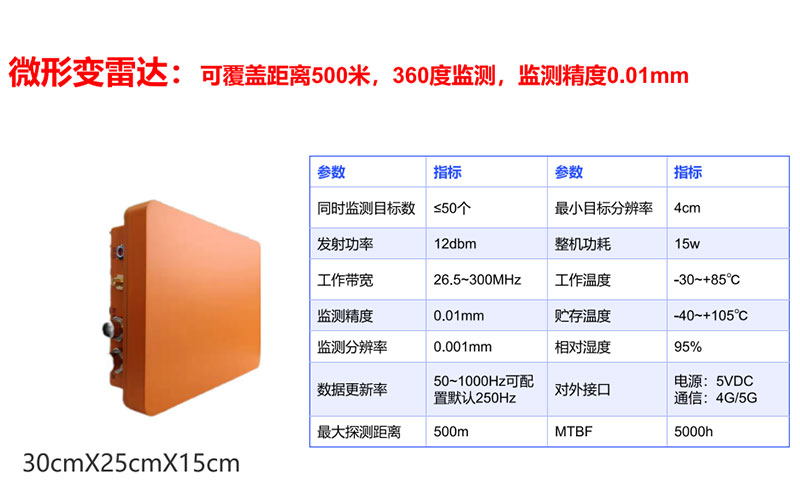

微形變監測雷達

微形變監測雷達是一款基于微波干涉測量技術的高精度微變形測量產品,采用非接觸方式對橋梁隧道大壩邊坡的動撓度、靜撓度進行高精度的測量,可精準追蹤緩慢、微小的位移,是...

橋梁隧道大壩位移微形變監測方案

微形變監測雷達 橋梁隧道大壩微形變位移監測方案創新形變監測技術高精度、全天候、位移監測方案核心技術獨特天線設計提高天線的增益和方向性,使雷達發射的電磁波能量更集中地向目標方向輻射,同時提高接...

橋梁隧道大壩位移微形變監測方案

---微形變監測雷達 ---橋梁隧道大壩微形變位移監測方案---創新形變監測技術---高精度、全天候、位移監測方案為精準掌控重大基礎設施的結構健康狀態,保障其長期運營安全,本方案旨在構建一套...

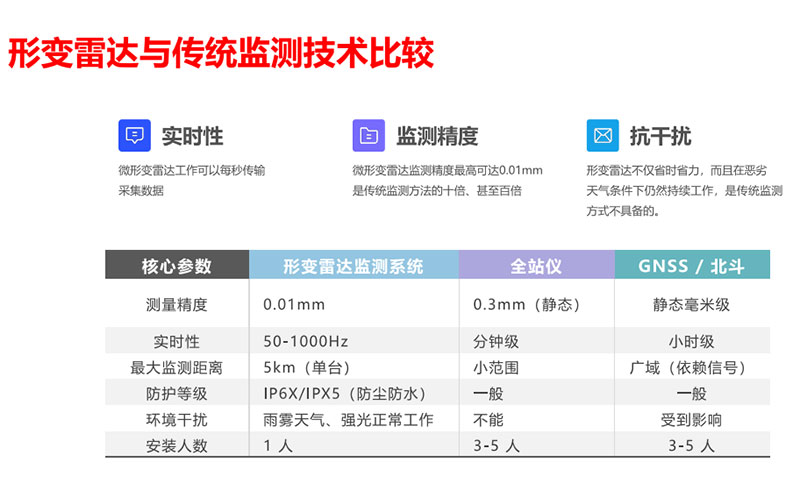

微形變雷達監測相比全站儀監測的優勢

微形變雷達與全站儀雖然都是高精度的測量設備,但前者基于微波遙感與合成孔徑原理,后者基于光學測角與測距原理。這種根本性的技術差異,使得微形變雷達監測在以下方面具...

環球測繪微信

環球測繪微信